(आपके लोकप्रिय पोट्रल हिम शिखर ने साहित्य परिचर्चा स्तंभ भी चालू किया है, जिसे काफी सराहा जा रहा है, आज पुनः प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही के फेस बुक से हमें उनका एक महत्वपूर्ण आलेख प्राप्त हुआ, जिसे यथावत पोस्ट किया जा रहा है , संजय कुमार अग्रवाल)

कहानी की रचना-प्रक्रिया

दुनिया की अपनी रफ़्तार है, आप भले उससे मुँह मोड़ लें, वह तो आगे बढ़ती ही रहेगी!

** वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही की कलम से, साभार फेस बुक लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही*

विकल्प (संपादक: शैलेश मटियानी) के बहुचर्चित कथा-साहित्य विशेषांक (1974) में मैंने ज्ञानरंजन की बहुचर्चित कहानी ‘रचना प्रक्रिया’ प्रकाशित की थी, जिसके रेखांकन मेरे गहरे दोस्त सईद ने तैयार किये थे. ज्ञान की इस कहानी ने हिंदी कहानी को कथ्य, भाषा और क्राफ्ट के लिहाज से एकदम नई पहचान दी. उनकी कहानियाँ ‘फेंस के इधर-उधर’ और ‘पिता’ इस रचनाशीलता के पहले कदम थे जो बाद में ‘घंटा’ संग्रह की कहानियों के साथ अपने ढंग से हिंदी कहानी को समृद्ध करते रहे.

‘रचना-प्रक्रिया’ इलाहाबाद के कस्बाई मानसिकता के बीच नई करवट लेती पीढ़ी की बेचैनी और उसके यथार्थ के बीच नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच चल रहे शीत-संघर्ष की कहानी है. इससे पहले भी इस समस्या को लेकर अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए, फ़िल्में भी बनीं मगर ज्यादातर कलाकृतियाँ अपने समय का इकतरफ़ा पक्ष लेते हुए अतीत के मूल्यों को ख़ारिज करने का काम करती रहीं. ज्ञान की कहानियाँ इसीलिए अपने समय के मूल्यबोध का आईना बनकर उभरीं, परम्परावादियों ने उनका एक-सिरे से विरोध भी किया, हालाँकि उसी तेजी से वो अपनी पीढ़ी के कथा-नायक बन गए.

हिंदी समाज में बिना पढ़े एक-दूसरे को ख़ारिज करने का रिवाज पुराना है. और यह पूर्वाग्रह केवल कला-रूपों को लेकर ही नहीं है, अपने बनाए आग्रहों के आधार पर अपनी जमीन पर दूसरे को न घुसने देने का भी है. लोकप्रिय बनाम लघु पत्रिका का आन्दोलन इसकी एक और सीढ़ी थी. इसने पाठकों के साथ-साथ पत्रिकाओं की प्रसार-संख्या को तेजी से घटा दिया और हिंदी कहानी गिने-चुने लेखकों की चर्चा तक ही सिमटी रह गई.

मगर आदमी कितना ही स्वार्थी और आत्मकेंद्रित क्यों न हो, उसकी अभिव्यक्ति-विधा अपने पाठक के बीच विस्तार के लिए ठौर बना ही लेती है. रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों ने बिना रुके अपना काम जारी रखा और आज हालत यह है कि वह अपने दौर की संवेदना के साथ न केवल कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, अपने पाठकों का अविश्वसनीय विस्तार कर रही है.

हिंदी का कोई लेखक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था आज के दिन कोई लेखक कहानी लिखकर करोड़ों रुपए का विश्वव्यापी मुनाफा कमा सकता है.

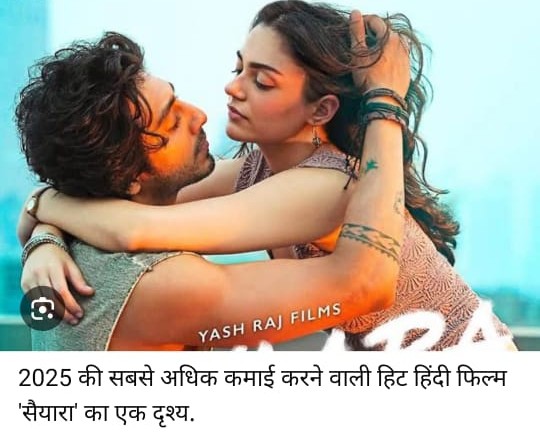

इसी साल (2025) में बड़े परदे पर आई सुपर-सुपर हिट हिंदी फिल्म ‘सैयारा’ ने 569.99 करोड़ का विश्वव्यापी सकल-संग्रह प्राप्त किया है जिसने इसी साल की सुपर हिट ‘केरला स्टोरी’ को कुछ ही महीने में पीछे छोड़ दिया.

हिंदी कहानीकार को अपनी अक्षमता के बहाने खोजना हमेशा से आता रहा है, प्रेमचंद-प्रसाद से लेकर आज तक. उस ज़माने में भी कहानीकारों के द्वारा फिल्म-विधा के साथ एडजस्ट न कर सकने की बातें कही जाती रही थीं, जिनके पीछे अपने मजबूत तर्क भी थे, मगर कोई रास्ता निकलने के बजाय खाई बढ़ती चली गई. बीच में सामानांतर सिनेमा और उसकी तर्ज पर समांतर कहानी की भी शुरुआत हुई, अनेक बेहद कलात्मक फ़िल्में भी बनीं मगर हिंदी समाज के आम दर्शक और पाठक के बीच वो अपनी वास्तविक पैठ नहीं बना पायीं. दोनों जगह हिंदी का कहानीकार अपने दुराग्रहों का शिकार होता चला गया.

इस बीच डिजिटल क्रांति आई; भाषा, क्षेत्र और देश की सीमाएं सिमटी और सभी का एक-दूसरे में विलयन होने लगा. हिंदी भी वो नहीं रही जो पहले थी, भारत भी वो नहीं रहा; पीढ़ियाँ, सोच, सरोकार और जीवन-शैली में भी जमीन-असमान का फर्क आया, इतना कि पुराने लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दिया, नई पीढ़ी का पाठक-दर्शक भी इस नए परिवर्तन का आलोचक बन गया. यह उसी प्रकार की चिढ़ थी जैसी हिंदी कहानीकारों में कभी लोकप्रिय पत्रिकाओं को लेकर उमड़ी थी और वे खुद ही अपना शिकार बन बैठे थे.

मगर दुनिया तो अपनी रफ़्तार चलती रही, कहानियाँ लिखी जाती रहीं; धड़ल्ले से एक-से-एक हिट फिल्में भी बनी और उनका विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार हुआ, हिंदी लेखक की उम्मीदों से परे अपार पैसा आया, और यह सब हुआ तो हिंदी के कारण और उसी के नाम पर ही तो.

यशराज फिल्म्स के तहत मोहित सूरी द्वारा एक कोरियन फिल्म ‘अ मूवमेंट रिमेम्बर’ पर आधारित ‘हिंदी फिल्म सैयारा’ बहुत सामान्य फिल्म है, जिसकी अन्यथा चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, बजाय इसके कि इसने बिक्री का अब तक का रिकार्ड तोड़ा है. इसके अलावा ऐसा भी नहीं कि इस तरह की विषयवस्तु पर पहले कहानियाँ न लिखी गई हों, कहानियाँ भी और फ़िल्में भी बड़ी मात्रा में सामने आये. उन्होंने अपनी जमीन भी तोड़ी लेकिन अपने ही लोगों की लोकप्रियता वे कहानियाँ नहीं प्राप्त कर पायीं.

लगभग समान विषय को लेकर 1975 में हृषीकेश मुकर्जी की अमिताभ बच्चन और जाया भादुड़ी द्वारा अभिनीत फिल्म ‘मिली’ उसी विषय को लेकर सामने आई बेहद कलात्मक फिल्म है जिसने भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय पैठ बनाई. लम्बे समय के बाद कला और व्यापक दर्शकवर्ग की भावनाओं को झकझोरकर मानवीय संवेदना का अछूता पहलू उजागर करने वाली यह हिंदी फिल्म भाषा, पटकथा और प्रस्तुतीकरण के लिहाज से अतुलनीय फिल्म है. दोनों कलाकारों ने अपने दौर की संवेदना को पूरी तीव्रता से उजागर किया है. हिंदी भाषा और सिनेमा को अपना अलग अन्दाज़ देकर जन-सामान्य के बीच लोकप्रिय करने वाले अदाकारों – अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने अपने अभिनय द्वारा हिंदी समाज की केन्द्रीय संवेदना को जिस शांत-शालीन ढंग से उजागर किया और फिल्म को क्लासिक दर्जा दे दिया है, वह पहली बड़ी मिसाल है.

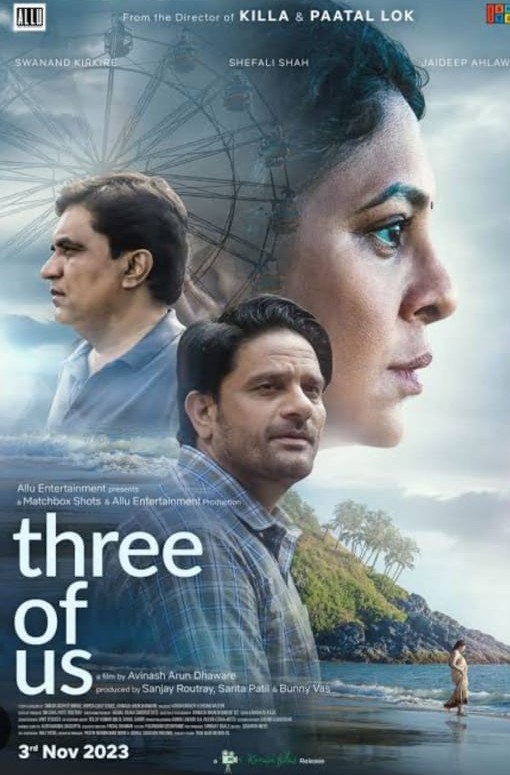

इस सन्दर्भ में एक और फिल्म ‘थ्री ऑफ़ अस’ का जिक्र जरूरी है जो लोकप्रिय और कलात्मक पाठक-दर्शक के बीच पहली बार एक सार्थक पुल स्थापित करती है. 2022 में पहली बार भारतीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सिनेमेटोग्राफी के अलावा समीक्षकों के द्वारा भी सबसे बड़ी फिल्म के रूप में सराही गई. अभिनेत्री शेफाली शाह अभिनीत स्त्री प्रधान मानसिकता के उहापोह को रेखांकित करने वाली यह फिल्म इस रूप में बड़े परदे की पहली है जो नायिका-प्रधान है, फिर भी आर्थिक लिहाज से भी निराश नहीं करती, बल्कि इतिहास रचती है. अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी ओंकार बर्वे और अर्पिता चटर्जी ने लिखी है.

हिंदी फिल्मों और कहानी की यात्रा पर हजारों किताबें लिखी गई हैं जो देश-विदेश में पर्याप्त चर्चा में रही हैं. यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदी लेखन की चर्चा तब तक लोगों की जुबान तक नहीं पहुँचती जब तक कि उसे अंग्रेजी के जरिये न पहुँचाया जाय. कुछ समय से लोगों की मानसिकता में फर्क आया है, वह असर भी कर रहा है, सरकार भी अपने तरीके से उसके साथ दिखती है, मगर उस मानसिकता को क्या कहा जाय जहाँ कलाकारों का बड़ा वर्ग ही सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध को एक मानकर जन-भावनाओं को गड्ड-मड्ड कर देता रहा है. कला की संवेदना को राजनीतिक प्रसार से अलग करके देखना ही होगा क्योंकि विगत वर्षों में राजनीति ने अपना कुंडलीजाल इतना फैला दिया है कि कला-चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व की गुंजाईश ख़त्म होती जा रही है और उसके लिए अपनी स्वायत्तता के अस्तित्व पर खतरा मंडराता जा रहा है.

(सभी चित्र गूगल से लिए गए हैं, इसके लिए उसका आभार!)